熱を特定の波長の光に変換 ―研究成果が米国科学雑誌『Science Advances』に掲載

大阪ガスは、京都大学さまと共同で、熱エネルギーを光電池が効率よく発電できる波長の光に変換することに成功しました。これにより、熱エネルギーを利用した発電の効率向上が期待できます!

一般に、物質を加熱すると物質内部の電子の熱運動が激しくなり、紫外線、可視光線、赤外線といったさまざまな波長の光(熱輻射光)を放出します。この光を用いて光電池で発電することは可能ですが、光電池で電気に変換できる光は、熱輻射光の幅広い波長成分のごく一部(可視光線と近赤外線の境界付近の光)のみです。たとえば、熱輻射光の一種である太陽光を光電池(太陽電池)で電気に変換する場合、太陽光には光電池が効率よく電気に変換できない波長の光がたくさん含まれているため、発電効率は20%前後です。

大阪ガスはこれまで、エネルギーの利用方法の深化・拡大に繋がる研究開発を行ってまいりました。

その取り組みの一つとして熱エネルギーにより発生する熱輻射光を必要な波長のみに制御することに挑戦し、2013年より京都大学さまと共同で熱エネルギーを光電池が効率よく発電できる波長の光に変換する研究を進めてきました。

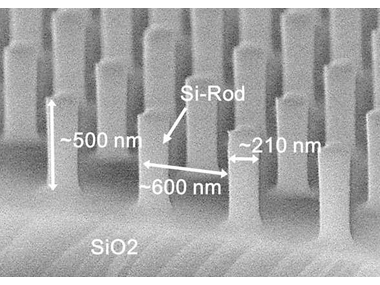

この共同研究では、シリコンという半導体材料を用いて、フォトニックナノ構造を形成し、高温にした時に光電池が効率よく発電できる波長の光だけを放出する熱輻射光源を開発しました。太陽光を集光してこの光源を加熱し、発生した熱輻射光を光電池に照射して発電すると、太陽光をそのまま光電池に照射した場合よりも高い効率で発電することが可能になります。また、加熱源は太陽光に限られないため、燃焼熱などを用いても同様に高い効率で発電することができます。

大阪ガスは京都大学さまとともに、これからも熱輻射光を用いた発電技術の確立を目指し、共同研究を継続してまいります。

詳細はプレスリリースをご覧ください

米国科学雑誌『Science Advances』に掲載されました

2016年2月に米国サンフランシスコで開催されたSPIE Photonics West (国際光工学会)において、全4,800件の発表の中で持続可能社会の実現に寄与する最も優れた研究として評価され、『Green Photonics Awards』を受賞しました

(※各URLは外部サイトへ移動します)

- テーマから記事を探す

- 月別から記事を探す