掲載年から探す

掲載年から探す

キーワードから探す

2024年10月21日

大阪ガス株式会社

株式会社KRI

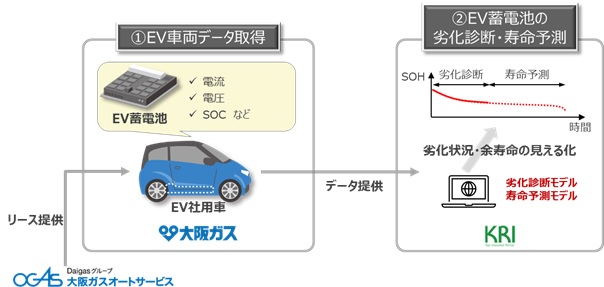

大阪ガス株式会社(代表取締役社長:藤原 正隆、以下「大阪ガス」)と100%子会社の株式会社KRI(代表取締役社長:重定 宏明、以下「KRI」)は、2024年10月より、Daigasグループで利用する電気自動車(以下「EV社用車」)から取得するデータを用いて、EV蓄電池の劣化診断および寿命予測モデルの実証実験(以下「本実証」)を開始します。

2050年のカーボンニュートラル実現に向け、日本全体の二酸化炭素(以下「CO2」)排出量の20%弱を占める運輸部門の脱炭素化は重要であり、電源の脱炭素化に合わせたEVの普及拡大が有効な手段として位置付けられています。

Daigasグループにおいても、「エネルギートランジション2030」のなかで、2030年度の社用車CO2排出ネット・ゼロ化を目標として掲げ、2024年8月より、社用車へのEV導入を開始しています。

一方で、EVに搭載される蓄電池の劣化状態は利用環境(外気温、充放電方法・頻度、運転パターンなど)により異なることから、個々の蓄電池の劣化状態を把握し、その残存寿命や内部状態を推定することが、蓄電池を長期にわたり活用する上での課題となっています。

これまで大阪ガスとKRIでは、長年の受託研究事業を通じてKRIが蓄積してきた多種多様な蓄電池分析・評価などの経験・ノウハウに基づき、個々の蓄電池の劣化診断および寿命予測が可能となる技術(以下「本技術」)の開発を行ってまいりました。本実証では、EV社用車に搭載されている蓄電池のデータを取得し、得られたデータを解析することで、本技術の実用化に向けた詳細設計および精度検証を実施します。

これにより、状態が異なる個々のEV蓄電池に対して、劣化状況の見える化や残存寿命の予測、および適切な運用状態にない場合のアドバイスを行うことが可能となります。これらを通じて、個々のEV蓄電池の劣化状態・残存寿命を適切に把握した上でEVを長期利用することが可能となるため、EVのライフサイクルの長期化が期待できます。

2025年度を目途にDaigasグループ内での本技術の実用化を目指し、その後、対外的なサービス展開を通じて、リース事業におけるEV取扱の普及やEV中古車市場の拡大などに貢献したいと考えています。

また、本技術は、EV関連事業に留まらず幅広い蓄電池分野への活用が期待できます。今後は、リユース蓄電池を活用した系統用蓄電池事業などの定置用蓄電池分野への活用*1*2も含めて、蓄電池を利用した幅広い事業への本技術の適用にも取り組んでまいります。

Daigasグループは、2021年1月に発表した「カーボンニュートラルビジョン」や2023年3月に発表した「エネルギートランジション2030」のもと、脱炭素社会に貢献する技術・サービスの開発に取り組み、気候変動をはじめとする社会課題の解決に努め、暮らしとビジネスの"さらなる進化"のお役に立つ企業グループを目指してまいります。

| *1: | NExT-e Solutionsとの資本業務提携について~リユース蓄電池を活用した系統用蓄電池の事業化を目指して~(2022年9月発表) Webページはこちら |

| *2: | EVメーカー フォロフライ株式会社との資本業務提携について(2023年1月発表) Webページはこちら |

| 1.本実証実験について | |

| 実証期間: | 2024年10月~2025年9月(予定) |

| 実証体制: | 大阪ガス、KRI、大阪ガスオートサービス株式会社 |

| 実証内容: | (1)EV社用車からデータを取得、(2)KRIでデータを解析し、劣化診断・寿命予測モデルを構築 |

| 2.大阪ガスとKRIが開発している蓄電池の劣化診断・寿命予測技術について | ||

| ・ | KRIは1998年の蓄電池関連部署の設立以降、蓄電池分野の幅広い領域(電極、セパレータ、電解液、システムなど)を対象に、大手メーカーを始めのべ約370社の研究開発支援実績あり。 | |

| ・ | 大阪ガスとKRIが開発している蓄電池の劣化診断・寿命予測技術の特徴は以下の通り。 | |

| (1) | 特殊な検査機器などを用いず、使用中のEV蓄電池から収集されるデータを用いた劣化診断が可能 | |

| (2) | 個々の、状態が異なるEV蓄電池に対し、今後予想される運用環境の変化も踏まえた使用状況や時間経過などに伴う経時的なバッテリー残存能力(State of Health:SOH)低下(一次劣化)に加え、劣化メカニズムの変化に伴う突然の大幅なSOH低下(二次劣化)の予測が可能 | |

| (3) | 適切でない電池の運用状態にある場合に、運用方法のアドバイスなどを行うことで電池寿命の延命などが可能 | |

以上

プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。