2021年12月14日

京都大学

大阪ガス株式会社

京都大学防災研究所(所長:中北英一、以下「京大防災研」)と大阪ガス株式会社(社長:藤原 正隆、以下「大阪ガス」)は、更なるエネルギー供給の安定に向けた取り組みとして、中長期気象予測に関する共同研究を12月14日に開始しました。

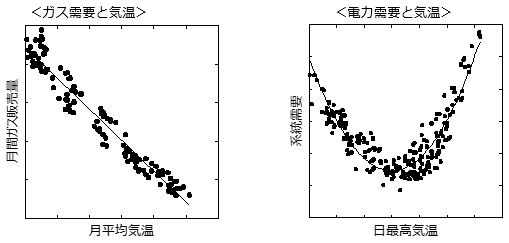

エネルギー事業は、気温によりガス・電力の需要に変化が生じたり、天候により太陽光発電の発電量が影響を受けたりするなど、気象条件と密接に関係しています。2021年1月に日本に到来した寒波は、国内の電力需給ひっ迫要因の一つともされています。

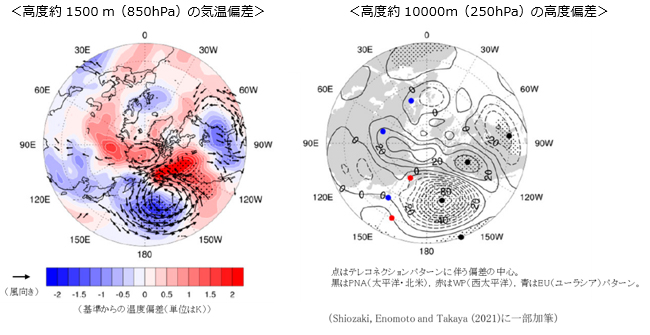

京大防災研気象・水象災害研究部門災害気候分野の榎本教授らは、地球規模での異常気象のメカニズムの解明や予測可能性、数値天気予報*1に関する研究に長年取り組んでおり、猛暑の予測可能性*2やエルニーニョ発生時のテレコネクション(遠隔影響)パターン*3の解明*4などの研究成果を上げてきました。

大阪ガスでは、過去から気温情報を活用したガス需要量予測やガスファンヒーターの売れ行き予測などに取り組んできました。2008年からは独自手法による気象シミュレーションを開始しており、日射量予測と機械学習(AI技術)を組み合わせた太陽光発電量の予測や、大型台風予測による自立運転機能*5付き家庭用燃料電池「エネファームtype S」(以下「エネファーム」)の発電停止日前倒しサービス*6などを展開しています。2018年には気象予報業務の許可も取得*7しています。

今回の共同研究では、榎本教授の地球規模の気象力学や数値天気予報に関する知見と、大阪ガスの気象シミュレーションと機械学習を組み合わせた気象予測のノウハウなどを融合して、極寒や猛暑などエネルギー事業に影響を及ぼす可能性がある現象を、地球規模の大気の状態を解析することで、2週間から数か月前に予測*8することを目指します。2021年度は、北半球の気象パターンを分析することで、大陸から日本への寒波到来の予兆を早期に把握する手法に関する研究を行う予定です。また、予測結果はDaigasグループ内で活用するほか社外へ情報を提供することも検討しています。

京大防災研と大阪ガスは、中長期気象予測を確立することで寒波や猛暑を早期に予測し、エネルギーの安定供給に貢献するとともに、幅広い産業の皆さまのお役に立てるよう目指してまいります。

| *1: | 大気の状態変化を数値的に計算して将来の状態を予測する、天気予報の手法。 |

| *2: | Enomoto, T., H. Endo, Y. Harada, and W. Ohfuchi, “Relationship between High-Impact Weather Events in Japan and Propagation of Rossby Waves along the Asian Jet in July 2004”, Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II, 87, 139–156(2009) |

| *3: | 大気の流れ・気圧・気温・降水量などが、空間的に離れた複数の場所で互いに相関をもって変動すること。 |

| *4: | Shiozaki, M., T. Enomoto, and K. Takaya, “Disparate Midlatitude Responses to the Eastern Pacific El Niño”, Journal of Climate, 34, 773–786(2021) |

| *5: | エネファームが発電中に停電が発生した場合、系統電力から自立して発電を継続することができる。 |

| *6: | エネファームはガスメータの漏洩検知機能対応のため定期的に自動停止。台風による停電が想定される場合は、IoT接続機能を活用した遠隔操作により発電停止日を前倒しすることで、停電日と発電停止日の重なりを回避し、台風による系統電力の停電時に自立運転を可能とする。 |

| *7: | 2018年9月7日「「気象予報ビジネス開始に向けた業務許可の取得」について」で公表済。 (Webページはこちら |

| *8: | これまでに知られていない、寒波や猛暑の新しい発生メカニズムを見出し、より信頼性高く・早期に予測を行うもの。 |

以上

プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。